「九九は覚えてるし、かけ算は平気!」

そう思っていたのに、そろばんでやってみたら…まさかの大混乱。

数字の位置、繰り上がり、商の置き方。

数字は頭に浮かんでいても、それをそろばんに正しく置くのが意外と難しいんですよ。

大人の学び直しって、こんなに難しいの?と思いつつ、でもちょっとずつ「わかる」が「できる」に変わっていく喜びもありました。

そんな試行錯誤の中で学んで、自分のペースで続けられるオンラインのそろばん教室《おおぞらパス》。

私が続けて3か月目に感じた変化や、実際の学び方についてお伝えします。

「九九はできるはず」が思い込みだった

おおぞらパスでそろばん学習を始めた頃、「九九は昔から覚えているし、大丈夫」と思っていました。

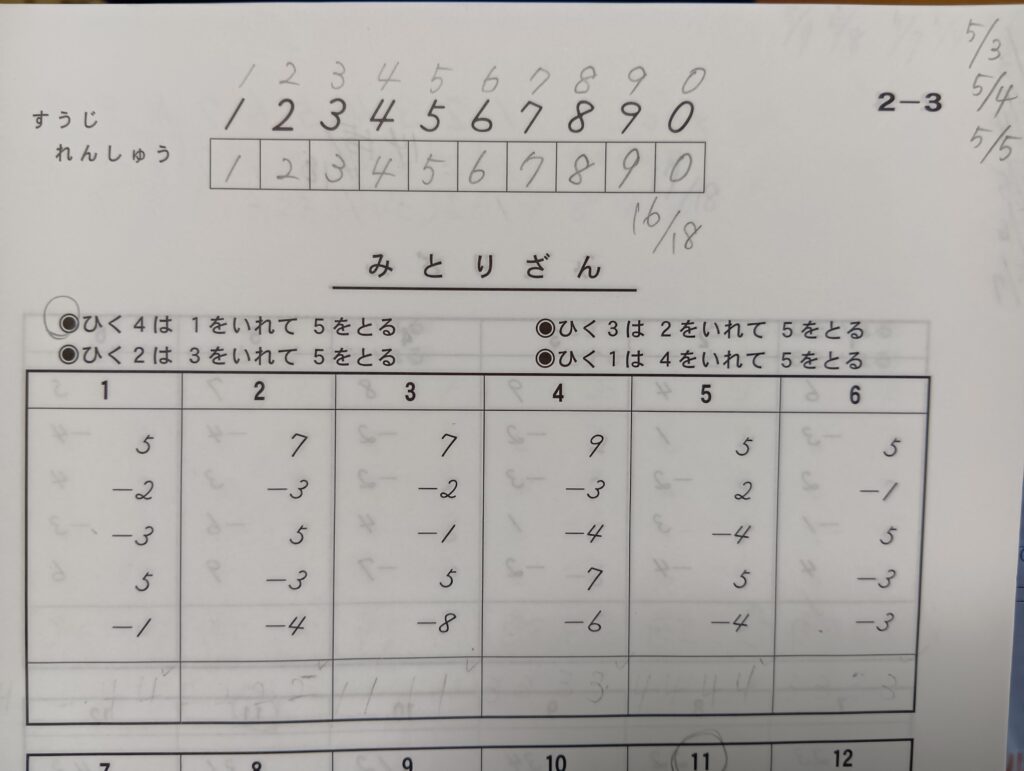

たしかに口では言えます。みとりざんで2桁の足し引きをブツブツ唱えながら時間をかけて解いている流れのまま、かけ算に入ってみると…うまくいかない場面が増えていきました。

口で言える九九と、そろばん上で正しく位を置いて処理する九九はまったく別物。

たとえば「9+6=15」の計算なら、そろばんではまず9を置いてから、6はそのまま足せないので“お友達の数”である4を引き、もう一方の桁に10を足す──。

この一連の操作が頭と手でスムーズにいかず、思ったより混乱するのです。

30年以上前に商業高校で珠算検定3級を取った自分が、今またこんなに苦戦するとは思っていませんでした。

「あのときの合格は、もう幻だったのかも…」と感じるくらい、学び直しの私は基礎からスローペースです。

詳しくはこちらの記事でお伝えしているのでご覧ください。

👉 50の手習いを楽しむためのそろばん学び直しについて・管理人からのメッセージ

今の自分にちょうどいい“はじめ方”が見つかるかもしれません。

[PR]

大人の学び直し、最初の一歩に迷ったら…ぜひどうぞ。

かけ算は「そろばんに答えを置く」|ゆっくり確実に、復習重視

みとりざん(足し引き)に少し慣れてきた頃に始まった「かけ算」。

九九は覚えているし、計算の意味もわかっているつもり。でも、そろばんでのかけ算には、独特の感覚が必要でした。

答えを置く?問題を置く?…そろばん式かけ算の基本

そろばんのかけ算では、問題の数字を置くのではなく、答えを置いていくのが基本です。

たとえば、

85 × 6 = 510

この計算では、2桁 × 1桁 = 3桁の答えになるので、答えを百の位から順にそろばんに置いていきます。

まず 8 × 6 = 48 を百の位に。

次に 5 × 6 = 30 を十の位に足す。

このように、頭の中で暗算をしながら、そろばん上に少しずつ答えを構築していくような感覚でした。

九九を口で唱えるだけでは足りず、「数字の位置を正しく意識しながら置く」ことが必要で、初めはとても戸惑いました。

復習を重ねて、少しずつ慣れていく

最初は間違えながらも、「慌てずゆっくり、確実に解く」ことを大切にして、何度も同じ問題を繰り返し解くようにしました。

- そろばんに置く位置を間違えないこと

- 計算の順番を頭の中で整理すること

- 手元を止めずにスムーズに動かせるようにすること

少しずつですが、「なんとなくの理解」から「自然と手が動く感覚」へと変わっていきました。

[PR]

こんな学び直しの積み重ねが、少しずつ確かな力につながっていきますよ。

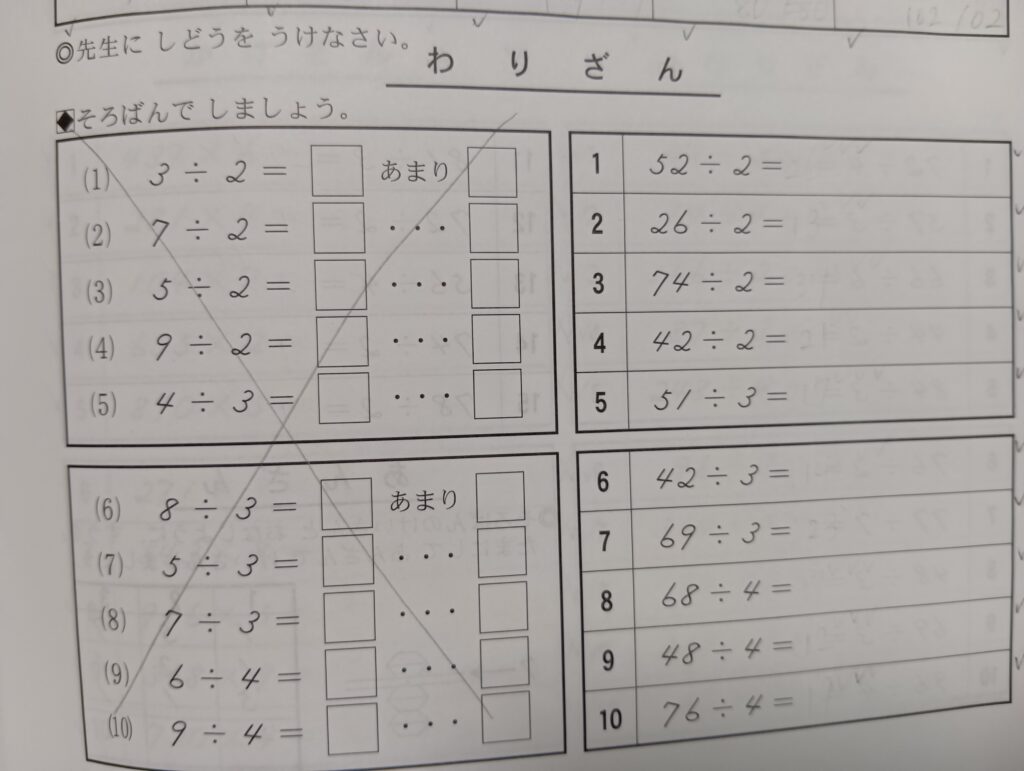

8級から始まる「割り算」|迷わず進めるためのコツ

8級の学習で割り算に入ったとき、最初に戸惑いがちな

「3 ÷ 2 = 1 あまり 1」

のような余りの出る計算はどうするのか。

「余りありの割り算」はスキップできる

おおぞらパスを提供している佳日そろばん教室では、「余りのある割り算」の箇所を混乱をさけるために、問題集には✖をつけて飛ばしてOKということが説明動画でもはっきり示されています。

そのおかげで、「あれ?どう処理するの?」と混乱することなく、スムーズに学習を進めることができました。

8級以降の割り算は「割り切れる問題」だけなので安心。

最初に出てくるのは、

割られる数が2ケタ

割る数が1ケタ

といった、比較的シンプルな問題。

この段階では注意力が続けば、むしろ楽しく解ける感覚がありました。

しかし、段階が進むにつれて割られる数の桁が増え、答えを置く位置で混乱しがちに…。

商の桁数を決める「あるとんないす」

そこで欠かせないのが、よしろう先生に教わった魔法の言葉:

「あるとんないす」他のそろばん教室では使われているかはわかりませんが💦

これは、答え(商)をどの位に置くか迷ったときの判断基準です。

そろばん割り算では、

割られる数=法(ほう)

割る数=実(じつ)

答え=商(しょう)

と呼び、以下のルールが使われます。

📌 商の桁数 = 実の桁数 − 法の桁数

具体例で確認

84 ÷ 7

→ 割られる数(法):2ケタ

→ 割る数(実):1ケタ

→ 商の桁数:1桁(✖)2桁(○)

最初の答え(立商)をそろばんに置く際、1桁分あけて置くのがポイントです。

147 ÷ 7

→ 法:3ケタ、実:1ケタ

→ 商の桁数:2桁

迷ったら動画で確認を!

この「あるとんないす」の活用方法や立商の置き方は、

▶️ よしろう先生の解説動画割り算の答えのケタがズレない!(佳日そろばん教室)でもとても丁寧に解説されています。

私はこのあたりで理解が曖昧だったので、動画を何度も見直したり、練習あるのみ…。

それでもわからない箇所を個別対応のコメントでやり取り出来たのが励みになりました!

[PR]

割り算のコツを押さえると、そろばん学習がぐっと楽しく、次の級への自信にもつながりますよ。

3級を目指す“私のマイルール”|おおぞらパスで土台づくり

私が目指しているのは、ゆくゆくは珠算検定3級の合格。

とはいえ、いきなり検定向けて必死に取り組むには、まだ不安がありました。

そんなとき出会ったのが、検定対策には特化していないけれど、そろばんの基礎をしっかり学べる《おおぞらパス》という教材です。

日々の練習にマイルールを

そろばんを始めたばかりの頃は、毎日「今日はどこまでやろうかな?」と感覚的に決めていました。でもその日の気分で決めていると、進みが遅くなったり、ムラが出たり…。

「ちゃんと続けたい」と思った私は、自分なりの練習ルールを作ることにしました。検定に直結しなくても、自分のペースでじっくり土台を作れるので、無理なく練習を習慣にできました。

✅ 私のマイルール(進捗)

1か月目:9級・8級で土台をつくる

「2ページ進める+5ページ復習」をルールに、みとりざんやかけ算を丁寧に繰り返しました。そろばん操作に慣れるための期間として、焦らず基礎をしっかり固めていきます。

ブツブツと九九を唱えながら確実に手を動かすことで、数字への苦手意識も少しずつやわらいできた頃です。

2か月目:7級・6級の割り算に本格的に挑戦

毎日みとりざんばかりでは少し飽きてくるタイミングで、縦横の合計が一致する「とうけいざん」が登場。

初めての形式に頭を使いながら、「あんざん」の問題も増え、自然と脳が刺激されているのを感じました。

6級の割り算ではかなりつまずきましたが、先生の動画やコメントサポートを活用しながら、理解を深めていきました。

実際にどんなふうにつまずいたかは、こちらの記事に詳しくまとめています:

👉 そろばん6級の壁を超える!オンライン学習で続けるための実体験レポ

焦らず、桁の位置に気を配りながら丁寧に解くこと。その積み重ねで、少しずつ解ける問題が増えていきました。

3か月目:5級の問題に進み、定着を目指す

少しずつ力がついてきたことを実感しながら、5級の問題にもチャレンジできるように。毎日の復習を継続しながら、苦しみも楽しみに変えていく日々です。

顔のしわより、脳のしわが増えている実感マックス!

そんな2か月目を過ごし、この3か月で「なんとなくわかる」から「ちゃんとできる」へ。苦手だった数字への不安も、少しずつ和らげていきたいです。

自分に合ったペースで、無理なく前へ

おおぞらパスの利用期間は「最低3か月から」と決まっていますが、その期間で自分のリズムを掴むことができました。

まだ検定を受けるには早いかもしれないけれど、学び直しの第一歩としては、おおぞらパスはとても有意義な教材です。

📌 検定前に基礎を固めたい方にもおすすめです。

このように、おおぞらパスでは“今の自分にちょうどよい学び方”ができるので、無理なく続けられました。

8級からの学びがどんなふうに身になっていったかは、こちらで詳しくご紹介しています:

👉 オンラインそろばん8級を目指す人へ:おおぞらパスでの学びと成果を紹介

[PR]

あなたも、自分に合ったペースで、まずは3か月の学びから初めてみませんか?

まとめ

うまくいかない日もあるけど、少しずつ進めば大丈夫。

「昔できた」は気のせいだったかもしれないけれど、今の自分のペースで学び直すって、案外楽しい。

あなたもまずは、おおぞらパスで大人のそろばんを3か月だけでも一緒にやってみませんか?

「私にもできるかな…?」そんな不安、最初は誰にでもあるんです。

[PR]

迷ってる時間ももったいない!気軽に始めてみるだけで、思ってたより楽しく続けられますよ♪